にんにく卵黄とは、その名のとおり「にんにく」と「卵黄」の二つの原料を合わせてつくった伝統食品です。原料を練り合わせて乾燥させただけのシンプルな製法ですが、その歴史は江戸時代にまでさかのぼるほど古く、家庭料理として長年親しまれてきました。

そして今では改良がすすみ、手軽なサプリメントタイプが主流となっています。そんなにんにく卵黄がなぜ体にいいとされているのか、また、臭いの問題や副作用がないかなど、これから飲み始める方に最低限の覚えておきたい基礎知識について解説しています。

にんにく卵黄ってなに?

これから飲み始めようとお考えの方に、にんにく卵黄の大まかなポイントをご紹介すると、

- にんにくと卵黄を原料としたシンプルな食品

- にんにくと卵黄の組み合わせで相乗効果アップ!

- 独特なにんにくの臭いが軽減している

- どこへでも持ち運びできる手軽さ

このようなポイントを挙げることができます。

「にんにく」と「卵黄」の持つ良い部分をより伸ばし、悪い部分をなくしたのが、このにんにく卵黄の食品の特徴といったところでしょうか。

そんなにんにく卵黄は今も昔も滋養食として大変栄養価が高く、大人から子供まで長い年月のあいだ親しまれきた歴史があります。

滋養食としてのにんにく卵黄の古い歴史や由来

南九州地方から伝わった伝統食

いまでこそ「にんにく卵黄」はCM放送などで全国的に知られておりますが、それは20年ほど前に商品化されたことが発端となり、それまでは「にんにく卵黄」という名称はなかったそうです。

ただ名称はなくとも、にんにくと卵黄を練り合わせ、乾燥させた郷土食として南九州地方(鹿児島県、宮崎県)では代々古くからずっと伝えられていた食品であり、貧しい時代の薩摩人の生活を支えたスーパーフードでした。

にんにくの嫌われるあの臭いも「にんにく卵黄」の形にすれば臭いも軽減し、参勤交代によって薩摩藩の藩士たちが京や江戸へと行動範囲を広げるなかで、持ち運びに便利なにんにく卵黄はとても役立ったそうです。

しかし、つくる手間や時間がかかったこと、そして時代とともに家族のあり方や食習慣も変わっていくなかで、にんにく卵黄をつくる家庭がどんどんと減っていきました。

途絶える寸前からサプリメントとして復活

戦後になると核家族化がすすんだことで、親から子へとにんにく卵黄を伝承する家庭がより少なくなり、にんにく卵黄の歴史がとだえる寸前となりました。

といったものの、九州地方では先祖の食の知恵として細々と受け継いでいた家庭もあり、現代になっても根強く愛されていたのです。

その根強さが近年の健康ブームによって脚光をあび、にんにく卵黄のよさが再び見直されたことで、忙しい現代人の栄養サプリメントとして復活しました。

今では伝統は受け継ぎつつも、気になるにんにく臭を極限までなくすためのカプセルの研究がすすみ、にんにく卵黄の栄養素が手軽に昔のように摂取できる時代となりました。

薩摩人の生活を支えていたローカルフードのにんにく卵黄は、私たちの生活を支えてくれる栄養サプリメントとして、日本全国で親しまれる食品となったのです。

-

-

にんにく卵黄の発祥と歴史 | 薩摩藩士の滋養強壮としての食文化

続きを見る

にんにく卵黄の効果・効能と科学的な根拠

にんにく卵黄は二つの原料のシンプルな組み合わせでつくる食品ですが、原料を単体でみてもたいへん栄養価が高く、どちらもさまざまな効果や効能があります。

この二つの原料を「にんにく卵黄」のかたちにすることで、栄養学的にみてもより高い相乗効果になるのです。なぜ効果が高くなるのか、どんなメリットがあるのかを解説していきます。

にんにくのアリシンが力の源

にんにくは誰もが知っているように、元気になりたい方やもう一度頑張りたい方など、活力をもらえるスタミナ食材として有名です。

このにんにくの主成分は「アリシン」といわれ、にんにくの力の源にもなっており、また、あの独特な強烈な臭いの原因でもあります。

アリシンの効果

- 滋養強壮・体力増強

- 疲労回復

- 殺菌・抗菌作用

- 食欲促進…など

このほかにもまだまだ効果や効能があります。

元々にんにく自体にはアリシンは存在しないのですが、切ったりおろしたりすることで繊維を傷つけると、にんにく内に同居する「アリイン」とそれを分解する「アリナーゼ」が反応し、「アリシン」に変化します。

「アリシンは強烈な臭いの原因」と言ったように、「ニオイ」なので揮発性(蒸発しやすい)のため、とても不安定な成分です。この不安定なアリシンは、分解したり別の成分と結びついたり、蒸発したりしながら、安定したさまざまな有効成分に変化します。

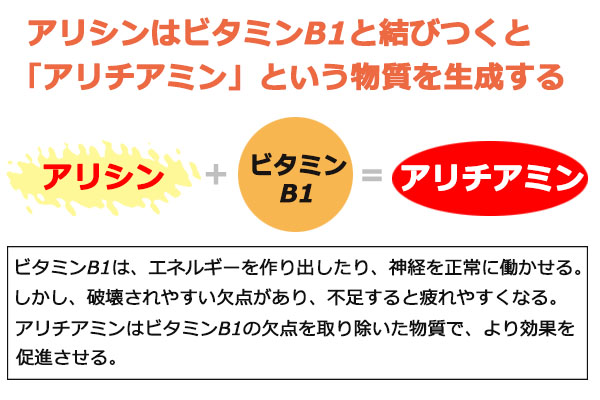

このさまざまな有効成分が体にいい働きをする作用であり、にんにくが力を与えてくれるといわれる特性なのです。とくにアリシンと「ビタミンB1」が結びついてできた「アリチアミン」という有効成分は、にんにく卵黄のメインともなる成分です。

アリシンがビタミンB1と結合してアリチアミンに!

アリシンは、にんにく自体や卵黄に含まれるビタミンB1と結びつくことで「アリチアミン」という物質に変化し、ビタミンB1と同じ働きをするうえに欠点がなくなり、より強力となって効果を持続させます。

アリチアミンを知るまえに、そもそもビタミンB1が何なのかをまずは理解しましょう。

ビタミンB1の働き

このビタミンB1の働きというのは、以下の通りです。

- 糖質からエネルギーを生産する

- 脳の活動や神経機能の維持

糖質というと、お米やパンなどの三大栄養素の一つである炭水化物に含まれますが、ビタミンB1はこの糖質をエネルギーに変えるサポート(糖代謝)をします。とくに日本人はお米が主食なので糖質を多く摂るため、ビタミンB1の消費量が自然と多くなります。

また、ビタミンB1は脳や心臓が活動するのに必要な神経を、正常に機能させる働きがあるため、健康維持のためにはかかせない成分です。

ビタミンB1が不足するとエネルギーをつくれない

ビタミンB1は体内で生成できないため、食品から摂る必要があります。ビタミンB1が多く含まれる食品は、豚肉、うなぎ、大豆、のり、ゴマ、玄米などがあげられます。

また、にんにく自体にもビタミンB1が含まれており、相棒の卵黄にも同じようにビタミンB1は含まれます。

ビタミンB1が不足すると、糖質をエネルギーに変えることができず、せっかく白米やパンを食べても体の燃料になりません。

すると疲れやすくなったり、集中力が低下、精神的に不安定になったり、ひどくなると幕末時代にはやった「脚気(かっけ)」という病気になります。

脚気は、ビタミンB1が不足して起こる疾患で、全身の倦怠感、食欲不振、足のむくみやしびれなどの症状があらわれます。古くは江戸から昭和初期まで多くの死者を出しましたが、ビタミンという栄養素について研究が進んだ現在では脚気にかかる人はほとんどみられなくなっています。

幕末時代にはやったかっけは、糖質の白米をたくさん食べ、おかずをほとんど食べないことでビタミンB1不足になったことが原因です。当時の米は貴重とされており、たらふく白米を食べることがごちそうという時代でした。

ビタミンB1のデメリット

ビタミンB1は、体のだるさの改善や集中力の向上、健康維持のためにかかせないとされる成分ですが、問題があります。

それは、たくさんビタミンB1を含む食品を摂っても、一度に吸収される量が少量に限られ、さらに体内で溜めることができないということです。

ビタミンB1は水溶性のため水に溶けやすく、吸収できない分は尿などでほとんど排出されてしまうのです。このデメリットをなくしたのが、ビタミンB1と同じ働きをする「アリチアミン」です。

ビタミンB1がアリアチミンに変わることでグンと効果を上げる!

ビタミンB1の欠点を取り除いたのが、ビタミンB1と同じ働きをもった「アリチアミン」です。

ビタミンB1と同じような働きをするのに、腸からの吸収率が100%近くなり、量も制限なく体内で長く留まるため、ムダな栄養になることはなく、血液中に長時間保存されるので、より活力があふれるものとなります。

このようににんにくと一緒にビタミンB1を摂ることで、より効果を促進させる作用があります。といってもにんにく自体にビタミンB1も含まれており、自力でアリチアミンに変化することができます。

しかし、より効果を高めるためには他の食品からもビタミンB1を摂りたいもの。そこで栄養が豊富な卵黄にもビタミンB1は含まれているので、にんにくと卵黄で相乗効果になり、より効果が促進されるのです。

また、にんにくは様々な効能が複数にまたがっているものが多く、これがにんにくの特徴でもあります。にんにくのその他の栄養成分については、以下をご参考にしてください。

-

-

にんにくの主な成分 | 効果や効能などを解説

続きを見る

卵はたんぱく質が豊富な完全栄養食品

卵は完全栄養食品と呼ばれるほど栄養価が高く、繊維質とビタミンC以外のほとんどの栄養素が、バランスよく含まれます。

とくに卵はたんぱく質が豊富で、たんぱく質の性能をあらわすアミノ酸スコアやプロテインスコアが、いずれも最高得点の100点となっており、これは肉や魚などのたんぱく質が多い食材よりも抜きでて1位です。

| 食品 | アミノ酸スコア | プロテインスコア |

|---|---|---|

| 鶏卵(全卵生) | 100 | 100 |

| 牛乳(生乳) | 100 | 85 |

| アジ | 100 | 78 |

| 鶏むね肉 | 100 | 84 |

| 精白米 | 65 | 81 |

| トマト | 48 | 51 |

にんにく卵黄はなぜ白身を使わない?

にんにく卵黄はその名のとおり、黄身の卵黄を使い、白身の卵白は使いません。これは卵の主成分のほとんどは黄身にあること、そして、低温で固まる黄身と比べて白身は80度程度の熱をとおさないと固まらないため、貴重な卵黄の成分を高温で壊さないようにするためです。

たんぱく質とアミノ酸の関係

たんぱく質は脂質、炭水化物とならぶ三大栄養素のひとつでして、筋肉や内臓、皮膚や髪の毛、血液など、人間が生きていくうえで必要不可欠な栄養の土台です。

人間の約70%は水分、そして約20%がたんぱく質、その他が10%(脂質、糖質など)となるため、水分の次に多い2番手のたんぱく質がどれほど重要なのかがわかると思います。

そして、そのたんぱく質を作り上げているのがアミノ酸です。アミノ酸は自然界にはおよそ500種類が存在しますが、人間の体を構成するアミノ酸はわずか20種類であり、そのうち11種類は体内でつくられる非必須アミノ酸、9種類は食事からでしか摂ることのできない必須アミノ酸です。

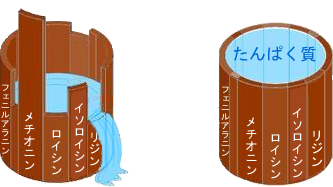

この必須アミノ酸の9種類すべてがバランスよく含まれているのが「卵」なのです。必須アミノ酸は9種類のうちどれか1つでも欠けているだけでは有効利用できません。このたとえとして「アミノ酸の桶(おけ)」という説明が有名です。

引用:アミノ酸に関するQ&A

桶のイラストのように、他のアミノ酸が多かろうと、一番少ないアミノ酸の分量までしか水は溜まらず流れでてしまいます。これは人にもいえることで、どれか一つでも必須アミノ酸が不足すると、有効なたんぱく質がつくれずに他のアミノ酸がムダになってしまうのです。

にんにく卵黄の「卵黄」には、もちろん必須アミノ酸の9種類全てがバランスよく含まれているため、質の高いたんぱく質が摂れますので、脳や神経、体の維持や免疫力、全身の細胞などをつくることができます。

逆にたんぱく質が不足すると心身ともに不調がでやすくなってしまいます。皮膚の老化、集中力が続かない、疲れがとれない、ストレスが溜まる、自律神経が乱れたりうつ状態になったりと、あらゆる不調になってしまうのです。

老化からの痴呆症などにもたんぱく質不足が問題視されており、脳や神経伝達物質もたんぱく質でてきていることから、積極的に摂取するべきなのです。

また、卵黄はたんぱく質だけではなく、ビタミンやミネラルも豊富に含まれています。詳しい卵黄の栄養については、以下をご参考にしてください。

-

-

卵黄の主な成分 | 栄養価や効果、コレステロールなどについて解説

続きを見る

たんぱく質がにんにくの臭いを軽減する

たんぱく質はにんにくの臭いを軽減させる作用があります。そもそも臭いの原因はにんにくの主成分のアリシンであり、摂取することで素早く血液と結びつくため、全身にいきわたると息からだけでなく、毛穴からも臭いがでる体臭となってしまいます。

そこでにんにく卵黄のように、卵黄に含まれるたんぱく質と結びつくことで、アリシンを包み込んで臭いを抑制させるのです。これはにんにく料理を食べる前に牛乳を飲むと臭い対策になるのと同じ原理です。

脂質とアリシンが結合して「脂質アリシン」に!

卵黄に含まれる脂質がにんにくのアリシンと結びつき、「脂質アリシン」に変化します。この脂質アリシンはビタミンEと同様の働きをもち、もともと卵黄に含まれていたビタミンEの効果を相乗的に上げます。

ビタミンEは若返りのビタミンと言われ、血管内につまっている老廃物の除去をしてくれるため、血液のめぐりが良くなり、アンチエイジングや、動脈硬化などの生活習慣病を予防する効果を期待できます。

そしてこの脂質アリシンは、卵黄に含まれる「レシチン」と相乗的に作用し、効果を倍化させます。

レシチンが脂質アリシンの働きを倍化させる

卵黄にはレシチンといわれる乳化剤のような働きをする成分があります。レシチンの働きを説明するのに有名なのがマヨネーズを作る工程です。

マヨネーズは卵黄、お酢、油といった原料が使われますが、お酢のような水分は油とは混ざりません。水と油というような言葉がありますが、本来は混ざりにくいこの両者を混ざりやすくするのが卵黄のレシチンの乳化作用なのです。

このレシチンは血液中に溜まった中性脂肪を溶かし、滞っためぐりを良くしてくれたりする作用があるため、脂質アリシンがレシチンの働きをより倍化させます。

また、レシチンが不足すると頭の回転が遅くなり、ぼんやりしがちになってしまうことも。神経維持の機能としても優秀な食品なのですね。

このように卵黄はにんにくと組み合わさることで、互いの不足する成分を補い合い、バランスよく栄養を体内に取りいれることができるのです。

にんにく卵黄の副作用やデメリット

健康食品として名高いにんにく卵黄ですが、毎日飲むものだから副作用などはないのかと心配になってしまう方もいると思います。そこで、にんにく卵黄を飲むにあたって気をつけたい事例を解説します。

においや口臭が気になる

にんにく卵黄を摂るにあたって誰もが思う最大の気がかりは「におい」です。あのにんにく臭が苦手で飲むのを迷っている方もいると思いますが、カプセルタイプのサプリメントなら心配しなくてもいいと思います。

そもそもにんにく卵黄は、製法の段階で卵黄のたんぱく質の作用によってにんにく臭が軽減されます。といっても自家製のにんにく卵黄などは、粒にしてもけっこう臭いが残ります。

しかし、メーカーのにんにく卵黄なら臭いを極限まで抑える製法をしているので、ほぼ臭いがありません。

ただし、メーカーによっては封を開けたときなどにふわっとにんにく臭を感じるときがありますが、飲んでしまえばにんにく料理を食べたかのような口臭はすることはまずありえません。

ですが口臭がなくともゲップ時にちょっとした胃からにんにくの戻り臭がすることもあるので、この点は仕方がないと思います。

刺激で胃が悪くなる?

にんにくは抗菌・殺菌作用も高い食品ですから、にんにく卵黄にしたとて胃が荒れやすかったり胃腸が弱い方には、胃もたれや胃痛、下痢がおこる場合があります。

そのため気になる方は、飲み始めはメーカーの目安量よりも少なく摂取したり、胃が空腹でない食後に飲むといいと思います。

といってもにんにくを生でかじったり、すりおろして大量に食べるわけではなく、胃に負担はかかりづらくなっているので、そこまで心配しなくても大丈夫だと思います。

飲み合わせやアレルギーの問題

現状で何か薬を飲んでいたり、アレルギーの受けやすい体質の場合は、自己判断で飲み始めるのではなく、必ず主治医や専門家に相談をしてください。

とくににんにく卵黄のにんにくには、血液をサラサラにする効果があり、血液凝固防止薬であるワーファリンを飲んでいる方は、血がでたさいになかなか止まらなくなることがあります。また、卵アレルギーの方も注意が必要です。

にんにく卵黄は食品といえども、滋養強壮に効果的と長年伝えられてきた伝統食です。不安要素を少しでもなくして飲み始めたいですね。

より詳しい副作用については、以下で解説しています。

-

-

にんにく卵黄の副作用 | アレルギーや体への悪影響が心配な方へ

続きを見る

にんにく卵黄は手作りできる?

にんにく卵黄は今では各メーカーが販売するサプリメントタイプが主流となっていますが、昔は手作りされていた食品です。今でも自家製のにんにく卵黄を作る方もいますが、手作りのメリットとデメリットを解説します。

手作りのメリット

にんにく卵黄を手作りするメリットとして、最大なのは一度に安価で大量に作れるということです。また、保存期間も1年ほどと長いです。

にんにくと卵黄の組み合わせ以外にもハチミツを加えたり、産地や品種を選んで自分好みのレシピでつくるのも魅力的です。

手作りのデメリット

シンプルなつくり方ですが、練って乾燥せさて実際に飲むまでにかなり手間や時間がかかります。また、にんにくの臭いがものすごいので、キッチンや部屋の換気は必須です。換気しても臭いが2,3日は家にこびりつきます。

しかし、ご近所同士が近かったり、マンションなどの集合住宅では臭いがだだ漏れになるので、難しいかもしれません。

にんにく卵黄のレシピやつくり方については、以下で解説しています。

-

-

にんにくの主な成分 | 効果や効能などを解説

続きを見る

まとめ

ここまでにんにく卵黄とはどんな食品なのか、様々と解説してきました。にんにく卵黄の歴史は江戸時代にさかのぼるほど古く、今ではサプリメントとして普及しています。

それはにんにく卵黄が、お互いの不足分を補うことで相乗効果を促進させるため、栄養学的にみても体に良いということを経験から知っていたからです。

しかしあくまで食品ですが、それでも副作用については注意したいこともあり、胃が弱い方は少なめに飲むようにしたり、薬を飲んでいる方は飲みあわせを注意してください。

また、にんにく卵黄は手作りすることもできますが、やはり手間や時間、臭いの問題もあるので、初めてのかたはサプリメントがおすすめだと思います。

当サイトではメーカー別に、にんにく卵黄のサプリメントについて実際に購入してレビューもしているので、飲みはじめをお考えの方はご参考にしてください。

-

-

健康家族の伝統にんにく卵黄+アマニのレビュー

続きを見る